От чего у нас все лгут, все до единого? (ЕГЭ по русскому)

Вступление

Все мы иногда говорим неправду, преувеличивая что-либо, приукрашивая, а иногда и вовсе начинаем верить в то, что выдумали.

Проблема, которую поднял автор текста

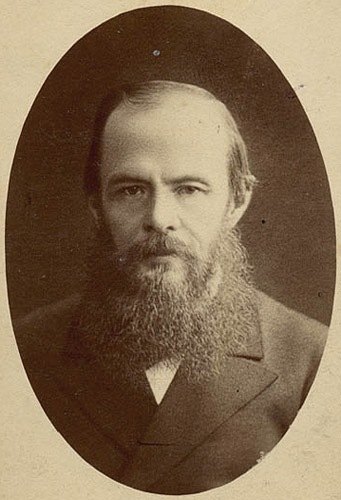

“Отчего у нас все лгут, все до единого?”,- вот вопрос, над которым размышляет Федор Михайлович Достоевский. Чтобы заинтересовать читателя, автор делится своими наблюдениями: он заметил, что “даже совершенно честные люди” могут лгать. Иногда ложь может даже лечить человека.

Позиция автора

текста

Писатель считает, что причиной вранья в большинстве случаев является желание произвести впечатление на слушателя, доставить ему удовольствие.

А так же Достоевский убежден, что ложь – это “почти первое условие русского общества”.

Ваша позиция по проблеме

Я согласна с позицией автора. И считаю, что иногда без лжи обойтись невозможно.

Аргументы из литературы

Подтверждение этому есть во многих произведениях. Так, в повести Гавриила Николаевича Троепольского “Белый Бим Черное ухо”, Иван Иванович был вынужден солгать мальчикам и сказать, что Бима в карантинном участке

нет. В пьесе Максима горького “На дне” представлена ложь во спасение.

Странник Лука, появившийся в ночлежке, успокаивает умирающую Анну, что скоро она обретет покой, а Ваське Пеплу дарит надежду на новую жизнь.

Аргументы из литературы

В заключение хотелось бы сказать, что хотя многие люди и говорят неправду, не всегда это делается из корыстных побуждений. Иногда ложь бывает просто необходима.

Loading…

От чего у нас все лгут, все до единого? (ЕГЭ по русскому)

Чистая детская наивность, инстинктивное желание добра и справедливости сопровождает нас, когда мы углубляемся в дебри невымышленной жизни, в которой добро и припаздывает, и ошибается адресом, а в некоторых случаях просто не является, будто позабыв о своей обязанности расправляться со злом.

Но детство сопровождает нас не так долго, как хотелось бы. И постепенно наивность превращается в ограниченность, а святое желание справедливости – в обыкновенную нравственную самооборону, когда человек походит уже не на малого ребёнка, а на взрослого страуса. И хочется ему, чтобы всё на свете было хорошо при помощи того, что голова кладётся под крыло и думает о совершенстве, закрыв глаза. И хочется, чтобы ничего не происходило такого, на что нужно тратить душу, нервы, сердце.

Так вот для тех, кто не хочет нравственных затрат, существует и соответствующая литература. Там всё на месте. Там зло маленькое, как муха, а добро большущее, как лист липучки. И с самого начала муха вязнет в этом листе, и с первой строчки ей хана. Там зло глупое, как пень, а добро умное, как лисица. А лисица любой пень обдурит.

Бывают книги, наполненные подобием страстей, подобием борьбы, подобием любви. Подобие борьбы приводит к подобию победы, и кажется, будто всё это – настоящее.

Но мы умеем читать. Мы понимаем, что чтение – это не просто составление слов из букв, это – удивительное дело, которое делает читающего соучастником событий и тайн, действий и чувств.

Есть книги, которые нам известны ещё до того, как мы их прочтём. Мы знаем, чем они начинаются и каков их конец. Но мы проникаем в эти книги всякий раз как первопроходцы. Они ведут нас по своим странным дорогам – знакомым и всё-таки незнакомым, и приводят к своим тайнам, известным нас с детства. Мы проходим их прилежно и послушно. Но каждый раз мы видим подробности этих дорого по-новому.

И чем меньше мы тратим себя на этих дорогах – тем меньше видим.

Добро всегда побеждает зло, и никому ещё это не надоедало. Но добро – не липучка для мухи. Добро – это то чувство, которое вызывает у нас книга. Мы оплакиваем героя, и это – добро. Мы хохочем над глупостью, и это – тоже добро. Мы сочувствуем неудачнику, презирая негодяя, симпатизируя простодушию, — и всё это добро, которое побеждает зло.

Книги – как люди. Их нужно понимать, принимать или остерегаться.

Но мы умеем читать. Мы умеем тратить себя на дорогах книг.

Мне кажется, книги делают за нас то, что не сделали мы потому, что не сумели. Они видят то, что увидели бы мы сами, если бы были внимательнее.

Мы не бережём себя – ни над драмой, ни над весёлой историей потом, что книга – это жизнь, а жить, не тратясь, нельзя. Это и есть – добро, которое, бывает, припаздывает в книгах, как и в жизни, но никогда не опаздывает в нашем сердце…

( Л. Лиходеев)

Сочинение.

Почему важно читать книги? Именно такой вопрос поднимает Л. Лиходеев в тексте.

Чтобы доказать полезность чтения, автор приводит несколько аргументов. Л. Лиходеев обращает внимание на то, что именно книги вызывают в человеке такое чувство, как добро. Мы смеемся над глупостью героев, сочувствуем и симпатизируем им — все это проявление светлого чувства. Автор хочет донести до нас мысль, что, читая книги человек становится чище, добрее.

Помимо этого, Л. Лиходеев также отмечает, что чтение — это «удивительное дело, которое делает читающего соучастником событий и тайн, действий и чувств». Действительно, читая роман или рассказ, мы как будто попадаем в параллельную реальность, становимся участниками происходящих на страницах книги событий и задумываемся, как бы поступили, если бы были на месте героев, тем самым расширяя кругозор и проводя самоанализ. Кроме того, открывая книгу повторно, мы будем находить все новые и новые смыслы и детали, которых раньше не замечали: «мы проникает в эти книги всякий раз как первопроходцы». Это правда, можно просто перечитать сказку, которую читали в детстве, и найти в ней скрытые смыслы, переосмвслить поступки героев.

Оба примера, дополняя друг друга, позволяют понять ход мыслей автора в процессе рассмотрения поставленного вопроса. С помощью них Л. Лиходеев показывает, как влияет чтение на формирование и развитие личности.

Автор стремится донести до читателя мысль о том, что чтение положительно влияет как на формирование умственных способностей, так и развитие душевных качеств.

Я разделяю точку зрения Л. Лиходеева, и также убежден, что чтение сочетает в себе процесс получения знаний и процесс формирования духовного мира человека. Я недавно прочитал произведение Э. М. Ремарка » На Западном фронте без перемен», которое натолкнуло меня на новые мысли о влиянии войны на человека, позволило узнать о чувствах подростков, у которых война украла самое ценное — юность. Таким образом, книги, пожалуй, лучший способ самообразования и самопознания.

В заключении всего вышесказанного еще раз подчеркну: чтение книг играет важную роль в жизни людей, это один из ключевых путей формирования личности.

Мы напишем — От чего у нас все лгут все до единого? ЕГЭ по русскому. Подсказки школьнику

Вступление

Все мы иногда говорим неправду, преувеличивая что-либо, приукрашивая, а иногда и вовсе начинаем верить в то, что выдумали.

Проблема, которую поднял автор текста

Отчего у нас все лгут, все до единого?,- вот вопрос, над которым размышляет Федор Михайлович Достоевский. Чтобы заинтересовать читателя, автор делится своими наблюдениями: он заметил, что даже совершенно честные люди могут лгать. Иногда ложь может даже лечить человека.

Позиция автора текста

Писатель считает, что причиной вранья в большинстве случаев является желание произвести впечатление на слушателя, доставить ему удовольствие.

А так же Достоевский убежден, что ложь это почти первое условие русского общества.

Ваша позиция по проблеме

Я согласна с позицией автора. И считаю, что иногда без лжи обойтись невозможно.

Аргументы из литературы

Подтверждение этому есть во многих произведениях. Так, в повести Гавриила Николаевича Троепольского Белый Бим Черное ухо, Иван Иванович был вынужден солгать мальчикам и сказать, что Бима в карантинном участке нет. В пьесе Максима горького На дне представлена ложь во спасение.

Странник Лука, появившийся в ночлежке, успокаивает умирающую Анну, что скоро она обретет покой, а Ваське Пеплу дарит надежду на новую жизнь.

Аргументы из литературы

В заключение хотелось бы сказать, что хотя многие люди и говорят неправду, не всегда это делается из корыстных побуждений. Иногда ложь бывает просто необходима.

Все сочинения

В очередной раз подыскивая интересный материал для блога, абсолютно случайно натолкнулась на статью Ф.М.Достоевского под названием «Нечто о вранье». И в который раз я себя поймала на мысли, насколько точно и тонко наши писатели, не обладая специальными психологическими знаниями, описывают поведение человека или его отдельные черты.

Хочу и вас познакомить с этой статьей, думаю вам понравится:

«Отчего у нас все лгут, все до единого? Я убежден, что тотчас же остановят меня и закричат: «Э, вздор, совсем не все! У вас темы нет, вот вы и выдумываете, чтоб начать поэффектнее». Бестемностью меня уже попрекали; но в том и дело, что я действительно в этой поголовности нашего лганья теперь убежден. Пятьдесят лет живешь с идеею, видишь и осязаешь ее, и вдруг она предстанет в таком виде, что как будто совсем и не знал ее до сих пор.

С недавнего времени меня вдруг осенила мысль, что у нас в России, в классах интеллигентных, даже совсем и не может быть нелгущего человека. Это именно потому, что у нас могут лгать даже совершенно честные люди. Я убежден, что в других нациях, в огромном большинстве, лгут только одни негодяи; лгут из практической выгоды, то есть прямо с преступными целями.

Ну а у нас могут лгать совершенно даром самые почтенные люди и с самыми почтенными целями. У нас, в огромном большинстве, лгут из гостеприимства. Хочется произвесть эстетическое впечатление в слушателе, доставить удовольствие, ну и лгут…

Пусть припомнит кто угодно … не рассказывали ли вы о своей болезни таких чудес, что хотя, конечно, и поверили сами себе с половины рассказа (ибо с половины рассказа всегда сам себе начинаешь верить), но, однако, ложась на ночь спать и с удовольствием вспоминая, как приятно поражен был ваш слушатель, вы вдруг остановились и невольно проговорили: «Э, как я врал!»

Впрочем, пример этот слаб, ибо нет приятнее как говорить о своей болезни, если только найдется слушатель; а заговорить, так уж невозможно не лгать; это даже лечит больного.

Но, возвратясь из-за границы, не рассказывали ли вы о тысяче вещей, которые видели «своими глазами»…

Одним словом, если кто на всё это мне ответит: нет… то я просто этому не поверю…

Деликатная взаимность вранья есть почти первое условие русского общества — всех русских собраний, вечеров, клубов, ученых обществ и проч. В самом деле, только правдивая тупица какая-нибудь вступается в таких случаях за правду и начинает вдруг сомневаться во всем…

Тем не менее все это лганье, несмотря на всю невинность свою, намекает на чрезвычайно важные основные наши черты…

Во первых, мы, русские, прежде всего боимся истины, то есть и не боимся, если хотите, а постоянно считаем истину чем-то слишком уж для нас скучным и прозаичным, недостаточно поэтичным, слишком обыкновенным и тем самым, избегая ее постоянно, сделали ее наконец одною из самых необыкновенных и редких вещей в нашем русском мире.

В России истина почти всегда имеет характер вполне фантастический. В самом деле, люди сделали наконец-то, что всё, что налжет и перелжет себе ум человеческий, им уже гораздо понятнее истины, и это сплошь на свете. Истина лежит перед людьми по сто лет на столе, и ее они не берут, а гоняются за придуманным, именно потому, что ее-то и считают фантастичным и утопическим.

Второе, на что наше всеобщее русское лганье намекает, это то, что мы все стыдимся самих себя.

Действительно, всякий из нас носит в себе чуть ли не прирожденный стыд за себя и за свое собственное лицо, и, чуть в обществе, все русские люди тотчас же стараются поскорее и во что бы ни стало каждый показаться непременно чем-то другим, но только не тем, чем он есть в самом деле, каждый спешит принять совсем другое лицо.

Еще Герцен сказал про русских за границей, что они никак не умеют держать себя в публике: говорят громко, когда все молчат, и не умеют слова сказать прилично и натурально, когда надобно говорить.

И это истина: сейчас же выверт, ложь, мучительная конвульсия; сейчас же потребность устыдиться всего, что есть в самом деле, спрятать и прибрать свое, данное богом русскому человеку лицо и явиться другим, как можно более чужим и нерусским лицом. Всё это из самого полного внутреннего убеждения, что собственное лицо у каждого русского — непременно ничтожное и комическое до стыда лицо; а что если он возьмет французское лицо, английское, одним словом, не свое лицо, то выйдет нечто гораздо почтеннее, и что под этим видом его никак не узнают…

Двести лет вырабатывался этот главный тип нашего общества под непременным, еще двести лет тому указанным принципом: ни за что и никогда не быть самим собою, взять другое лицо, а свое навсегда оплевать, всегда стыдиться себя и никогда не походить на себя …

Есть пункт, в котором всякий русский человек разряда интеллигентного, являясь в общество или в публику, ужасно требователен и на за что уступить на может…Пункт этот — ум, желанье показаться умнее, чем есть, и — замечательно это — отнюдь не желание показаться умнее всех или даже кого бы то ни было, а только лишь не глупее никого…

И если б только завязался разговор о химии и нашему господину удалось бы к разговору примазаться, то, сомнения нет, он мог бы выдержать самый полный ученый спор, зная из химии всего только одно слово «химия»…

Ибо в русском человеке дерзости его ученого языка — почти нет пределов..

Конечно, всё это только в публике, когда кругом чужие. Дома же про себя… Ну, дома про себя ни один русский человек об образовании и учености своей не заботится, даже и вопроса о том никогда не ставит… Если же поставит, то вернее всего, что и дома решит его в свою пользу, хотя бы и имел самые полные сведения о своей учености…

Теперь у нас в публике разговоры сильно изменились против прежних, старых лет; теперь жаждут слушать, жаждут учителей — на все общественные и социальные темы. Правда, разговоры в публике у нас ужасно туго завязываются; всех сначала долго коробит, пока решатся заговорить, ну а заговорят — в такой пафос иной раз войдут, что почти надо за руки держать.

Разговоры же более сдержанные и солидные и, так сказать, более высшие и уединенные вертятся преимущественно на темах биржевых или правительственных, но с секретной, изнаночной точки зрения, с познанием высших тайн и причин, обыкновенной публике неизвестных.

Обыкновенная публика слушает смирно и почтительно, а говоруны выигрывают в своей осанке.

Разумеется, из них мало кто верит один другому, но расстаются они почти всегда один другим совершенно довольные и друг другу даже несколько благодарные.

Положительно можно сказать, что всякий говорун с несколько порядочными манерами (к порядочным манерам наша публика, увы, до сих пор еще чувствует предрассудочную слабость, несмотря на всё более и более разливающееся из фельетонов образование) может одержать верх и уверить слушателей своих в чем угодно, получить благодарность и уйти, глубоко уважая себя. Разумеется, при несомненном условии быть либеральным, — об этом уже нечего и упоминать…

Удивительное, что русскому человеку не стыдно и не совестно за ложь свою! Вот эта-то известного рода бессовестность русского интеллигентного человека — решительный для меня феномен…

Она свидетельствует о таком равнодушии к суду над собой своей собственной совести, или, что то же самое, о таком необыкновенном собственном неуважении к себе, что придешь в отчаяние и потеряешь всякую надежду на что-нибудь самостоятельное и спасительное для нации, даже в будущем, от таких людей и такого общества…

А все-таки, из такого числа, можно исключить огромное большинство наших женщин. В нашей женщине всё более и более замечается искренность, настойчивость, серьезность и честь, искание правды и жертва; да и всегда в русской женщине всё это было выше, чем у мужчин. Это несомненно, несмотря на все даже теперешние уклонения. Женщина меньше лжет, многие даже совсем не лгут, а мужчин почти нет нелгущих, — я говорю про теперешний момент нашего общества. Женщина настойчивее, терпеливее в деле; она серьезнее, чем мужчина, хочет дела для самого дела, а не для того лишь, чтоб казаться. Уж не в самом ли деле нам отсюда ждать большой помощи?»

«Дневник писателя», 1873 год

От чего у нас все лгут, все до единого?

Вступление

Все мы иногда говорим неправду, преувеличивая что-либо, приукрашивая, а иногда и вовсе начинаем верить в то, что выдумали.

Проблема, которую поднял автор текста

«Отчего у нас все лгут, все до единого?»,- вот вопрос, над которым размышляет Федор Михайлович Достоевский. Чтобы заинтересовать читателя, автор делится своими наблюдениями: он заметил, что «даже совершенно честные люди» могут лгать. Иногда ложь может даже лечить человека.

Позиция автора текста

Писатель считает, что причиной вранья в большинстве

случаев является желание произвести впечатление на слушателя, доставить ему удовольствие.

А так же Достоевский убежден, что ложь — это «почти первое условие русского общества».

Ваша позиция по проблеме

Я согласна с позицией автора. И считаю, что иногда без лжи обойтись невозможно.

Аргументы из литературы

Подтверждение этому есть во многих произведениях. Так, в повести Гавриила Николаевича Троепольского «Белый Бим Черное ухо», Иван Иванович был вынужден солгать мальчикам и сказать, что Бима в карантинном участке нет. В пьесе Максима горького «На дне» представлена ложь во спасение.

Странник

Лука, появившийся в ночлежке, успокаивает умирающую Анну, что скоро она обретет покой, а Ваське Пеплу дарит надежду на новую жизнь.

Аргументы из литературы

В заключение хотелось бы сказать, что хотя многие люди и говорят неправду, не всегда это делается из корыстных побуждений. Иногда ложь бывает просто необходима.

От чего у нас все лгут, все до единого?

ОФ.М.Достоевский, давным-давно охарактеризовавшем феномен нашего национального вранья.

«Отчего у нас все лгут, все до единого? Я убежден, что тотчас же остановят меня и закричат: «Э, вздор, совсем не все! У вас темы нет, вот вы и выдумываете, чтоб начать поэффектнее». Я действительно в этой поголовности нашего лганья теперь убежден.

С недавнего времени меня вдруг осенила мысль, что у нас в России, в классах интеллигентных, даже совсем и не может быть нелгущего человека. Это именно потому, что у нас могут лгать даже совершенно честные люди. Я убежден, что в других нациях, в огромном большинстве, лгут только одни негодяи; лгут из практической выгоды, то есть прямо с преступными целями. Ну а у нас могут лгать совершенно даром самые почтенные люди и с самыми почтенными целями. У нас, в огромном большинстве, лгут из гостеприимства. Хочется произвесть эстетическое впечатление в слушателе, доставить удовольствие, ну и лгут, даже, так сказать, жертвуя собою слушателю.

ложась на ночь спать и с удовольствием вспоминая, как приятно поражен был ваш слушатель, вы вдруг остановились и невольно проговорили: «Э, как я врал!»

Но, например, естественные науки! Не толковали ли вы о естественных науках или о банкротствах и бегствах разных петербургских и других жидов за границу, ровно ничего не смысля в этих жидах и не зная в зуб толкнуть о естественных науках?

Ведь что случается: чуть только солжет человек, ж удачно, то так слюбится, что и включает анекдот в число несомненных фактов своей собственной жизни; и действует совершенно совестливо, потому что сам вполне тому верит; да и неестественно было бы иногда не поверить.

«Э, вздор! — скажут мне опять. — Лганье невинное, пустяки, ничего мирового». Пусть. Я сам соглашаюсь, что всё очень невинно и намекает лишь на благородные свойства характера, на чувство благодарности например. Потому что если вас слушали, когда вы лгали, то нельзя же не дать поврать и слушателю, хотя бы из одной благодарности.

Деликатная взаимность вранья есть почти первое условие русского общества — всех русских собраний, вечеров, клубов, ученых обществ и проч. В самом деле, только правдивая тупица какая-нибудь вступается в таких случаях за правду

это лишь бессердечные и геморроидальные люди, которые сами же и немедленно несут за то наказанье, удивляясь потом, отчего оно их постигло? Люди бездарные.

Все это лганье, несмотря на всю невинность свою, намекает на чрезвычайно важные основные наши чертя, до того, что уж тут почти начинает выступать мировое. Например, 1) на то, что мы, русские, прежде всего боимся истины, то есть и не боимся, если хотите, а постоянно считаем истину чем-то слишком уж для нас скучным и прозаичным, недостаточно поэтичным, слишком обыкновенным и тем самым, избегая ее постоянно, сделали ее наконец одною из самых необыкновенных в редких вещей в нашем русском мире.

У нас совершенно утратилась аксиома, что истин» поэтичнее всего, что есть в свете, особенно в самом чистом своем состоянии; мало того, даже фантастичнее всего, что мог бы налгать и напредставить себе повадливый ум человеческий. В России истина почти всегда имеет характер вполне фантастический. В самом деле, люди сделали наконец то, что всё, что налжет и перелжет себе ум человеческий, им уже гораздо понятнее истины, и это сплошь на свете. Истина лежит перед людьми по сту лет на столе, и ее они не берут, а гоняются за придуманным, именно потому, что ее-то и считают фантастичным и утопическим.

Второе, на что наше всеобщее русское лганье намекает, это то, что мы все стыдимся самих себя. Действительно, всякий из нас носит в себе чуть ли не прирожденный стыд за себя и за свое собственное лицо, и, чуть в обществе, все русские люди тотчас же стараются поскорее и во что бы ни стало каждый показаться непременно чем-то другим, но только не тем, чем он есть в самом деле, каждый спешит принять совсем другое лицо.

Всё это из самого полного внутреннего убеждения, что собственное лицо у каждого русского — непременно ничтожное и комическое до стыда лицо; а что если он возьмет французское лицо, английское, одним словом, не свое лицо, то выйдет нечто гораздо почтеннее, и что под этим видом его никак не узнают. Отмечу при этом нечто весьма характерное: весь этот дрянной стыдишка за себя и всё это подлое самоотрицание себя в большинстве случаев бессознательны; это нечто конвульсивное и непреоборимое.

Двести лет вырабатывался этот главный тип нашего общества под непременным, еще двести лет тому указанным принципом: ни за что и никогда не быть самим собою, взять другое лицо.

Теперь у нас в публике разговоры сильно изменились против прежних, старых лет; теперь жаждут слушать, жаждут учителей — на все общественные и социальные темы.

Разговоры вертятся преимущественно на темах биржевых или правительственных, но с секретной, изнаночной точки зрения, с познанием высших тайн и причин, обыкновенной публике неизвестных. Обыкновенная публика слушает смирно и почтительно, а говоруны выигрывают в своей осанке. Разумеется, из них мало кто верит один другому, но расстаются они почти всегда один другим совершенно довольные и друг другу даже несколько благодарные.

есть и общие, животрепещущие, насущные темы разговоров, в которые ввязывается уже вся публика, и это не затем одним, чтоб приятно время провесть: повторяю, жаждут научиться, разъяснить себе современные затруднения.

Замечательно то, что, при всей этой чрезвычайно любопытной и далеко намекающей жажде общественных советников и руководителей, при всем этом благородном стремлении, удовлетворяются слишком легко, самым иногда неожиданным образом, верят всему, подготовлены и вооружены весьма слабо, — гораздо слабее, чем могла бы представить вам самая яркая ваша фантазия несколько лет тому назад, когда о нашем русском обществе труднее было сделать точное заключение сравнительно с теперешним временем, когда уже имеется более фактов и сведений. Положительно можно сказать, что всякий говорун с несколько порядочными манерами (к порядочным манерам наша публика, увы, до сих пор еще чувствует предрассудочную слабость, несмотря на всё более и более разливающееся из фельетонов образование) может одержать верх и уверить слушателей своих в чем угодно, получить благодарность и уйти, глубоко уважая себя. Разумеется, при несомненном условия быть либеральным, — об этом уже нечего ж упоминать.

недавно случилось выслушать целый трактат об атеизме. Оратор, светского вида господин, вида, впрочем, угрюмого, но с болезненной жаждою слушателя, начал с монастырей. В монастырском вопросе он не знал самого первого слова:

Он ужасно часто повторял о естественных науках и математике, не приведя, впрочем, ни одного факта из этих наук.

Говорил опять-таки он один, а прочие только слушали: «Я научу сына моего быть честным человеком, и вот и всё», — порешил он в заключение в полной и очевидной уверенности, что добрые дела, нравственность и честность есть нечто данное и абсолютное, ни от чего не зависящее и которое можно всегда найти в своем кармане, когда понадобится, без трудов, сомнений и недоумений. Этот господин имел тоже необыкновенный успех. Тут были офицеры, старцы, дамы и взрослые дети. Его горячо благодарили, расставаясь, за доставленное удовольствие.

Что есть дураки и болтуны, — конечно, тому нечего удивляться; но господин этот, очевидно, был не дурак. Наверно тоже не негодяй, не мошенник; даже очень может быть, что честный человек и хороший отец. Он только ровно ничего не понимал в тех вопросах, которые взялся разрешить. Неужто ему не придет в голову через час, через день, через месяц: «Друг мой, Иван Васильевич (или там кто бы ни было), вот ты спорил, а ведь ты ровно ничего не понимаешь в том, об чем трактовал. Ведь ты это лучше всех знаешь. Ты вот ссылался на естественные науки и математику — а ведь тебе лучше всех известно, что ты свою скудную математику, из твоей специальной школы, давно забыл, да и там-то нетвердо знал, а в естественных науках никогда не имел никакого понятия. Как же ты говорил? Как же ты учил? Ведь ты же понимаешь, что только врал, а между тем до сих пор гордишься собою; и не стыдно это тебе?»

Я убежден, что он мог задать себе все эти вопросы, несмотря на то что, может быть, занят «делом» и нет у него времени на праздные вопросы. Я даже несомненно убежден, что они, хоть вскользь, а побывали в его голове. Но ему не было стыдно, ему не было совестно! Вот эта-то известного рода бессовестность русского интеллигентного человека — решительный для меня феномен. Что в том, что она у нас так сплошь да рядом обыкновенна и все к ней привыкли и пригляделись; она все-таки остается фактом удивительным и чудесным. Она свидетельствует о таком равнодушии к суду над собой своей собственной совести, или, что то же самое, о таком необыкновенном собственном неуважении к себе, что придешь в отчаяние и потеряешь всякую надежду на что-нибудь самостоятельное и спасительное для нации, даже в будущем, от таких людей и такого общества.»</div>